要點

粉塵攻擊是黑客和詐騙者向用戶錢包發送極少量代幣,試圖破壞其比特幣及加密貨幣匿名性的惡意行為。之後,黑客和詐騙者會追蹤受攻擊錢包的交易活動,對各種地址開展綜合分析,企圖破解各錢包地址所屬的個人或公司的匿名。

什麼是粉塵?

在加密貨幣術語中,「粉塵」是指因金額甚少而常被忽略的微量貨幣或代幣。以比特幣為例,比特幣的最小單位是 1 聰,即 0.00000001 枚比特幣。「粉塵」一詞可指代幾百「聰」。

在加密貨幣交易平台中,粉塵也指在執行交易訂單後「滯留」在用戶賬戶中的少量貨幣。

比特幣並未正式定義「粉塵」的概念,因為不同軟件實施方案(或客戶端)可能設定不同的粉塵閾值。Bitcoin Core將粉塵定義為低於交易手續費的所有交易產出,這就引出了「粉塵限額」的概念。

從技術層面來說,粉塵限額根據交易的輸入與輸出量計算。常規比特幣交易(非隔離見證)的計算結果通常為 546 聰,而原生隔離見證交易通常為 294 聰。也就是說,所有不超過 546 聰的常規交易會被判定為垃圾交易,很可能被驗證節點拒絕。

粉塵攻擊詳解

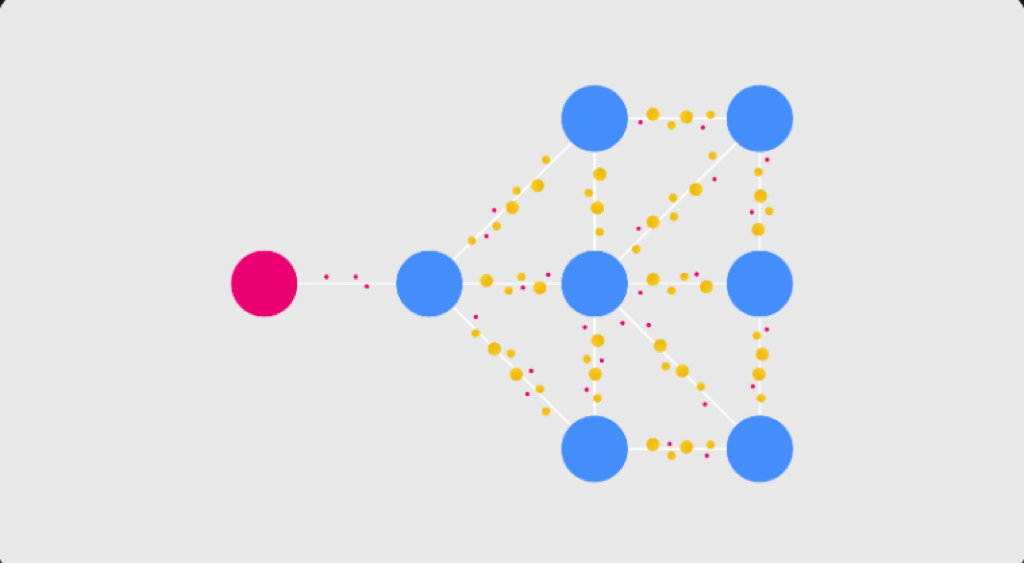

惡意行為者意識到,加密貨幣用戶並不會太注意出現在他們錢包地址中的這些微小金額。因此,他們發送若干「聰」,對大量地址「除塵」(也就是少量的LTC、BTC或其他加密貨幣)。對不同地址除塵後,粉塵攻擊的下一步是針對這些地址開展綜合分析,企圖確定哪些地址可歸屬於同一錢包。

攻擊的最終目標是將這些粉塵化的地址和錢包與所屬公司或個人聯繫起來。一旦得逞,攻擊者便可利用相關信息攻擊目標,開展精心策劃的網絡釣魚或實施網絡敲詐勒索威脅。

粉塵攻擊最初通過比特幣網絡實施,但萊特幣(Litecoin)、幣安幣(BNB)和其他加密貨幣同樣可能成為攻擊目標。這之所以成為可能,是因為大多數加密貨幣運行於可追蹤的公共區塊鏈之上。

粉塵攻擊主要是對多個地址開展綜合分析。因此,如果粉塵資金停滯不動,攻擊者就無法建立錢包「去匿名化」所需的連接。有些錢包已可向用戶自動報告可疑交易。雖然粉塵限額為 546 聰,但許多粉塵攻擊已超出這個數值,通常為 1,000 至 5,000 聰。

比特幣的匿名性

比特幣是開放的去中心化資產,任何人都可以創建錢包並加入網絡,無需提供任何個人信息。雖然所有比特幣交易都是公開可見的,但找到每個地址或交易背後的身份並非易事,這也是比特幣在一定程度上保持匿名的原因(但並非完全匿名)。

點對點(C2C)交易更有可能保持匿名,因為交易執行無需通過任何中間方。然而,許多加密貨幣交易平台都在身份驗證(KYC)過程中收集個人數據。當用戶在個人錢包和交易平台賬戶之間轉賬時,他們經受著匿名性被消除的風險。理想情況下,應為每個新的接收交易或支付請求創建全新的比特幣地址。創建新地址有助於保護用戶隱私。

值得注意的是,與人們的普遍認知不同,比特幣並非真正的匿名加密貨幣。除了粉塵攻擊外,許多公司、研究實驗室和政府機構也在執行區塊鏈分析,試圖讓區塊鏈網絡去匿名化。

結語

雖然比特幣區塊鏈幾乎沒有遭到破解或破壞的可能,但錢包仍是我們的關注重點。通常,您在創建新的錢包或地址時不會提供個人信息,倘若黑客獲得了代幣的訪問權限,您將無法證明這是一種偷竊行為。即使可以證明,也無濟於事。

個人錢包中持有加密貨幣就相當於自己擁有銀行。如果錢包遭黑客入侵或私鑰丟失,您將束手無策。

隱私與安全性的價值日益增長讓所有人受益,不只局限於希望隱匿蹤跡的人。對於加密貨幣交易者和投資者更是具有重要意義。

除了粉塵和其他去匿名化攻擊外,還須警惕加密貨幣領域的其他安全威脅,如挖礦劫持、勒索軟件以及網絡釣魚。加強安全措施包括在所有設備中安裝可靠的防病毒軟件、對錢包加密以及將密鑰存儲在加密文件夾中。